【神経繊維の種類と整体の深い関係 】 ポリファーマシーとの視点から

【神経繊維の種類と整体の深い関係 】 ポリファーマシーとの視点から

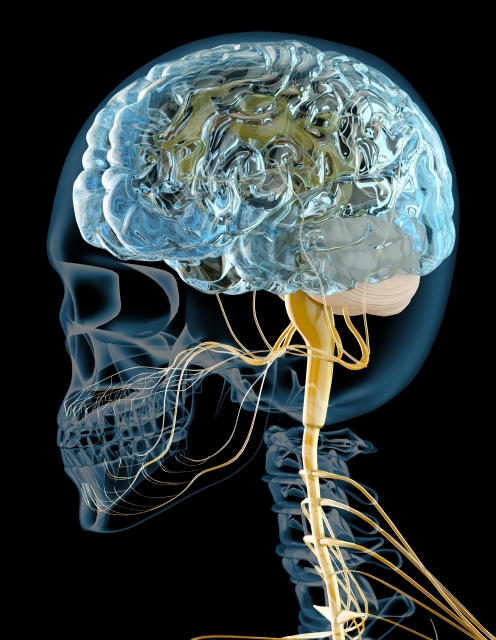

神経線維

神経繊維の役割を知ると痛みが理解できる

私たちの体には、Aβ繊維・Aδ繊維・C繊維という3種類の神経繊維が存在しています。

-

Aβ繊維:触れた感覚や圧力を素早く脳に伝える

-

Aδ繊維:ケガ直後に感じる「ズキッ」とした鋭い痛みを伝える

-

C繊維:ジワジワとした慢性痛や不快感を長く伝える

驚くべきことに、肩こりや腰痛などの「長引く痛み」には、このC繊維の過剰興奮が深く関わっているのです。つまり、筋肉や関節だけではなく「神経そのものの働き」が痛みの根源となっている場合が多いのです。

ポリファーマシーが神経に及ぼす影響

近年問題となっているのがポリファーマシー(多剤併用)です。高齢者では平均して5種類以上の薬を服用している人が約40%いると報告されており、特に鎮痛薬や抗不安薬、降圧薬などは神経伝達に影響を与えることが知られています。

薬が増えることで、神経の働きは鈍くなり、バランス感覚の低下やふらつきが生じ、結果として転倒や骨折リスクの上昇につながります。実際、転倒事故の2割近くは薬の副作用が関与しているともいわれています。

「痛みを取るための薬」が、知らず知らずのうちに神経の働きを弱め、体の不調を招いてしまう…これがポリファーマシーの大きな落とし穴です。

整体でできる科学的アプローチ

整体は「骨を鳴らす」だけではなく、神経と筋肉のバランスを整える科学的なアプローチです。

-

背骨や骨盤の調整で神経圧迫を軽減

-

深部の筋肉をゆるめ、血流と酸素供給を改善

-

呼吸法やリズム調整で自律神経を整える

これらにより、過敏になっているC繊維の暴走を鎮め、Aβ繊維による心地よい刺激を脳へ届けやすくすることが可能になります。結果として「痛みが和らぎやすい体」へと導くことができます。

データで裏付けられる整体の効果

ある研究では、慢性腰痛患者に整体を継続的に行ったグループは、痛みの自覚症状が平均40%軽減し、さらに服薬量が有意に減少したという結果が出ています。これは「薬を否定する」ということではなく、体本来の回復力を高めることで薬に頼りすぎない状態をつくる、という新しい健康管理の形です。

安心して取り組むために

整体は医療行為ではなく「体のバランスを整えるケア」です。そのため、薬を中止したり変更したりするのではなく、医師の診断を尊重しながら併用できる安全なサポートとなります。

「長引く痛み」や「薬が増えて不安」という方にとって、整体は神経の視点から体を見直す方法です。薬と整体をうまく組み合わせることで、安心して快適な生活を取り戻すことができます。